★blanClass拡張計画 ★月イチ セッション

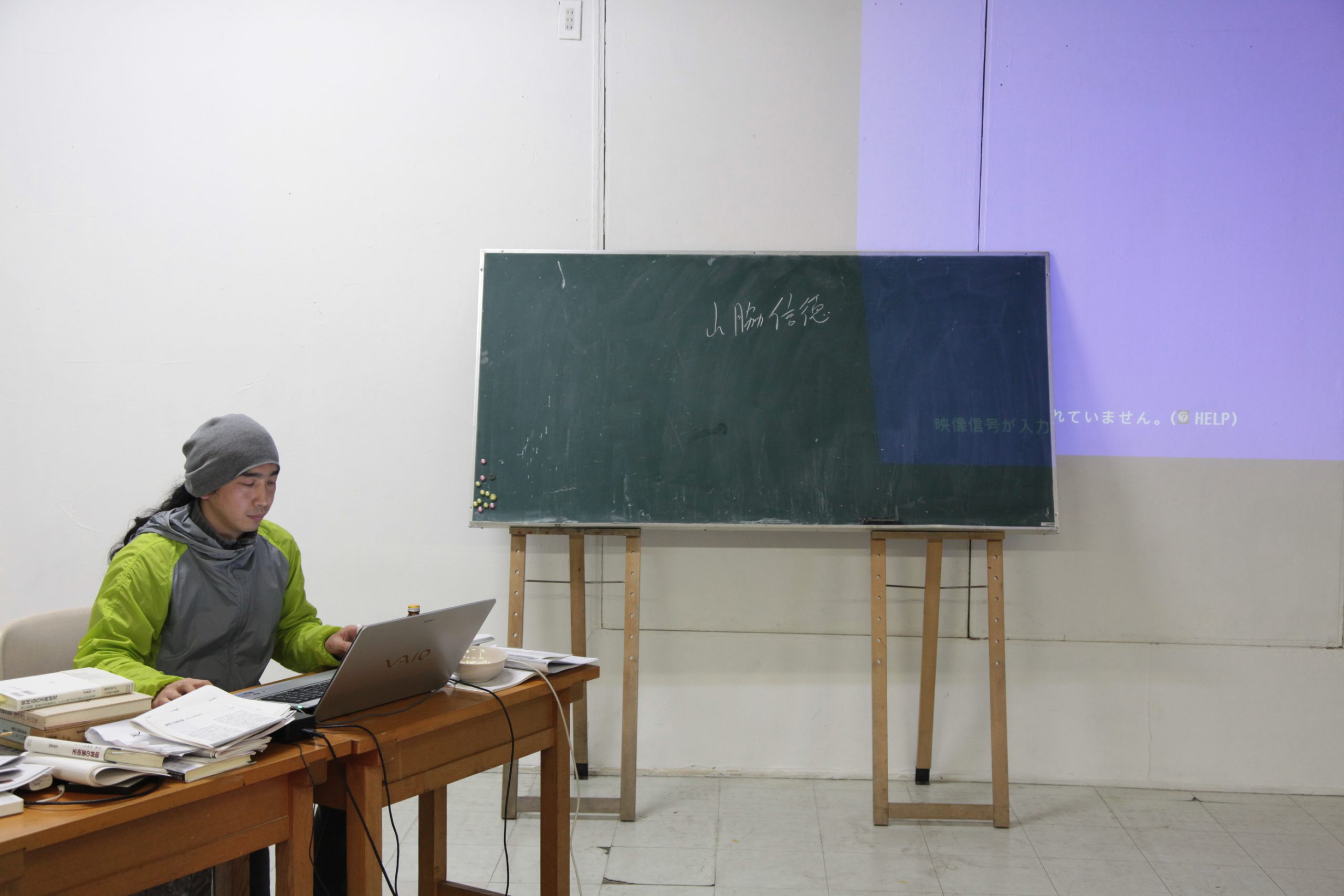

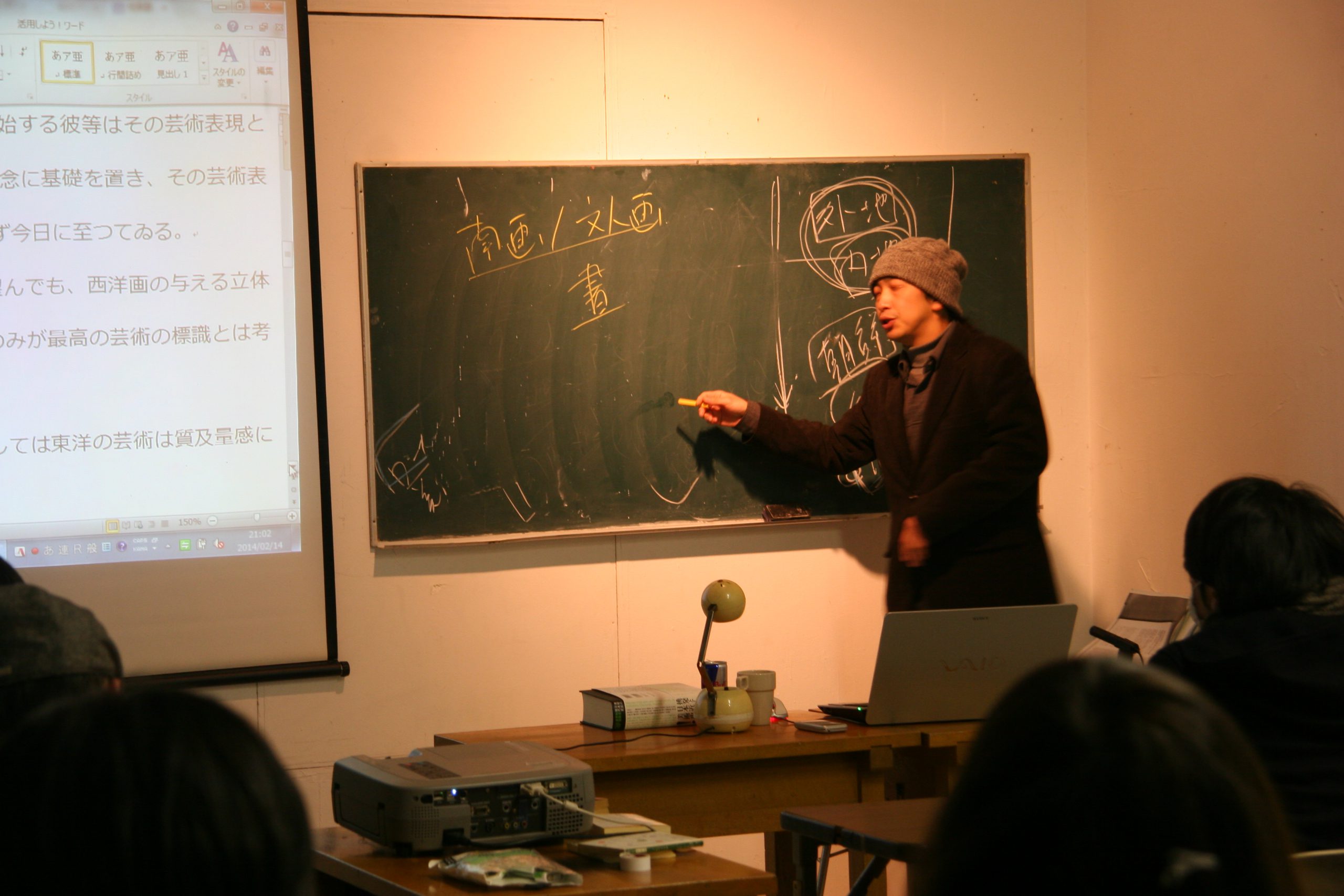

レクチャー|眞島竜男 [どうして、そんなにも、ナショナルなのか?]

ナショナル(国民的、国家的)なものの視点から近・現代美術を問う連続レクチャー。明治期の日本、18-19世紀のアメリカ、太平洋戦争戦中戦後の東アジア、現代の日本、の4つの時代と場所を主題に論じます。

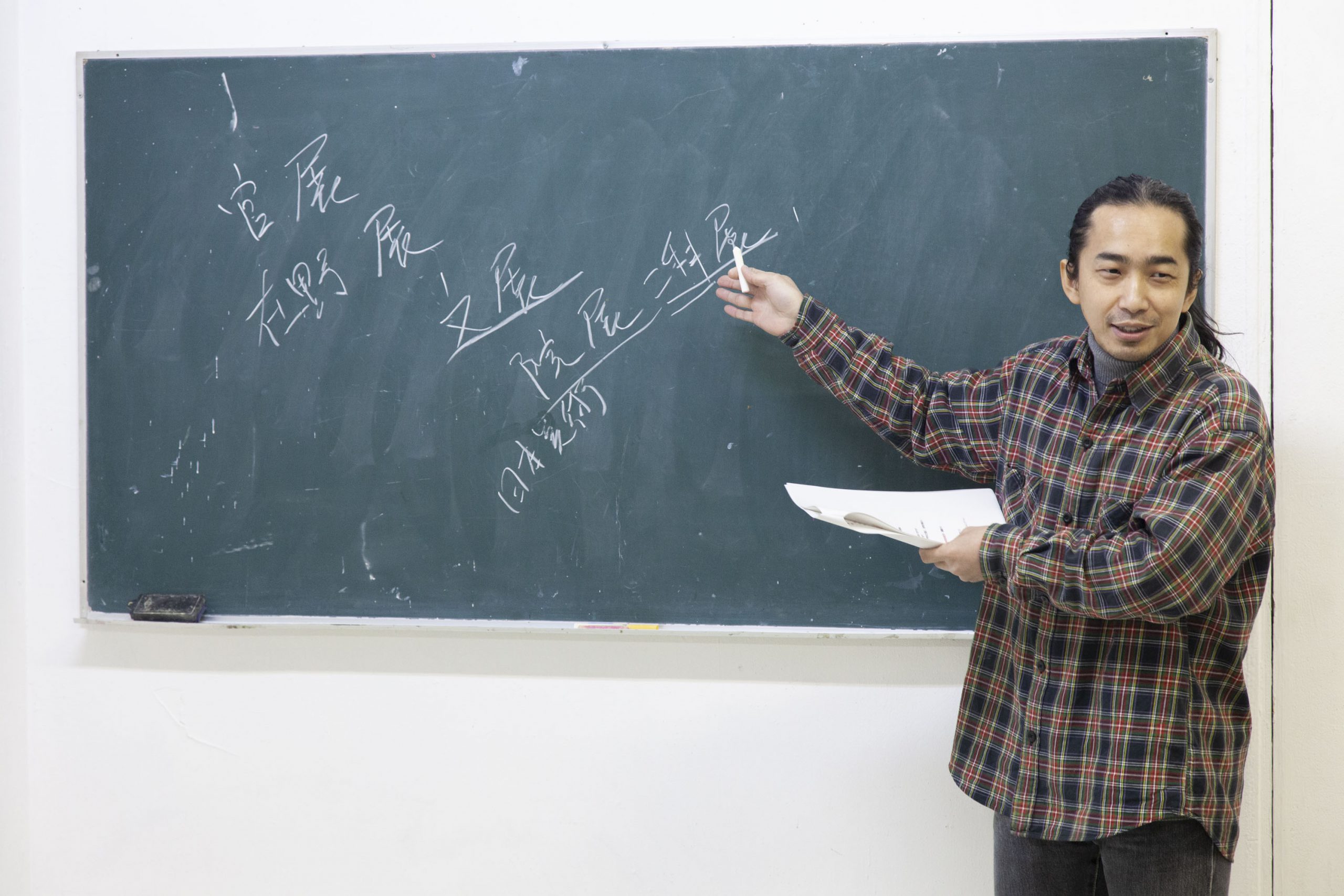

DSN #1[展覧会というフィールド]

文展(文部省美術展覧会、1907年開設)、帝展(帝国美術院展覧会)、改組帝展、新文展、日展(日本美術展覧会)と移り変わった官展史の検証を通じて、明治期以降の日本において「ナショナル」な美術がいかに形成され、また浸透していったのかを論じます。

日程:2013年1月11日(金)19:30

一般:1,200円/学生:1,000円

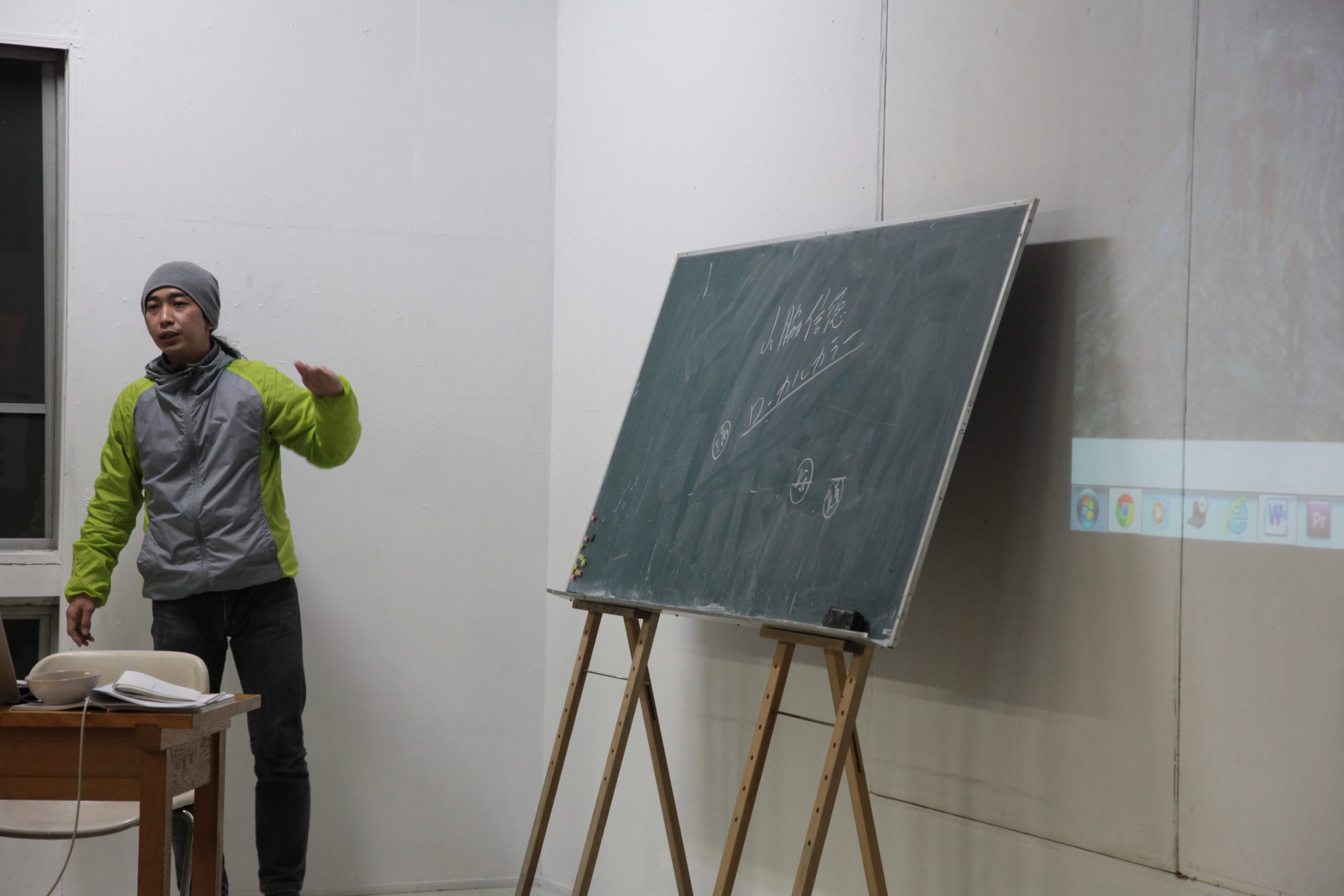

DSN #2[外地というフィールド]

日本の旧植民地(外地)における官展(朝鮮美術展覧会、台湾美術展覧会、満州国美術展覧会)について、「地方色」をキーワードに論じます。また、藤島武二、梅原龍三郎、安井曾太郎といった著名な洋画家たちが、どのように外地を表象したのかも併せて検証します。

日程:2013年2月8日(金)19:30

一般:1,200円/学生:1,000円

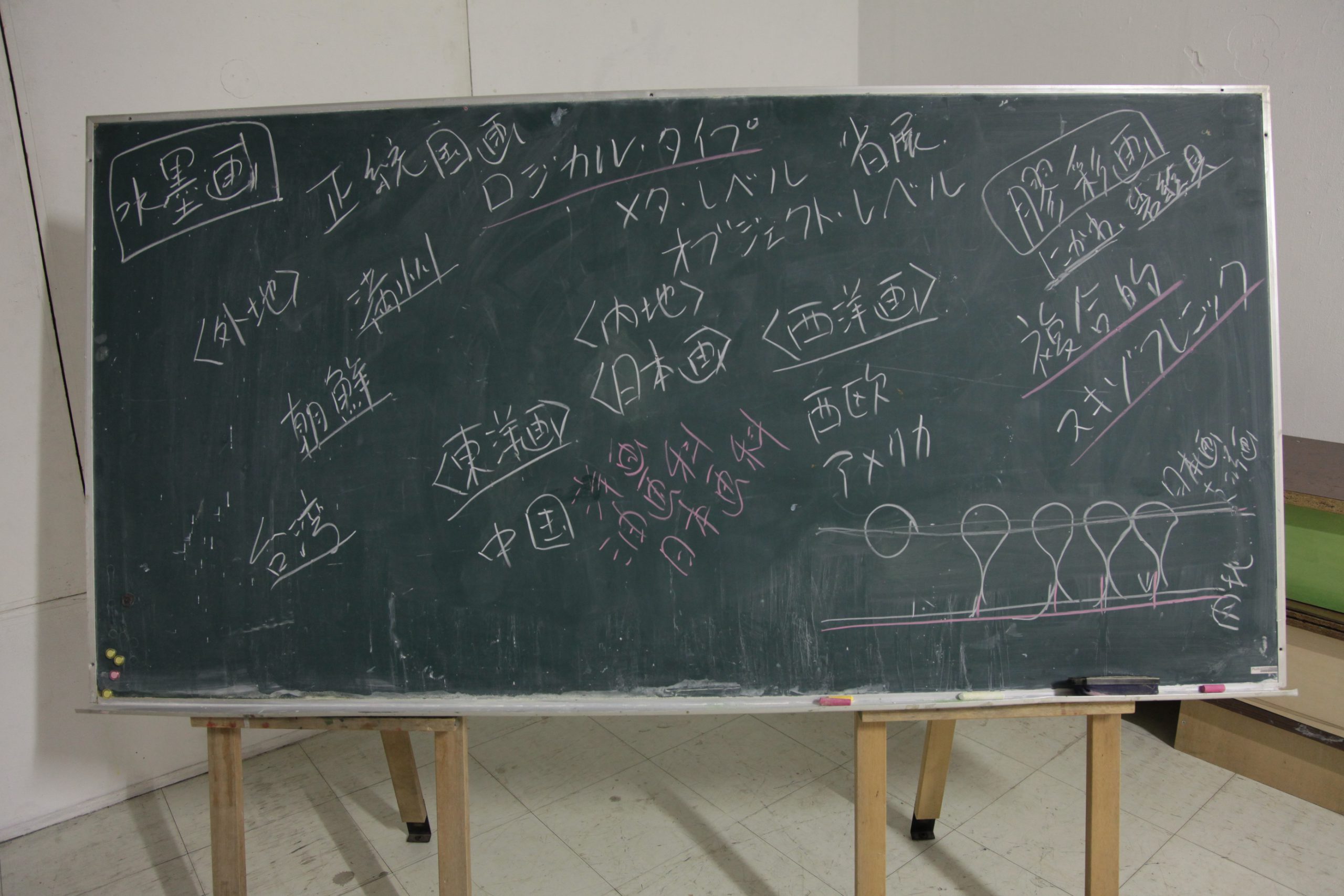

DSN #3[フィールドからオブジェクトへ:日本画と国画]

第二次世界大戦での敗戦から今日にかけて、日本画と呼ばれる制度がどのように変化していったのかを考察します。日本国内での動向はもちろん、東アジア諸地域における日本画の受容と実践についても、主に台湾での国画論争を中心に論じます。

日程:2013年3月8日(金)19:30

一般:1,200円/学生:1,000円

★Anthology #1 @BankART Mini

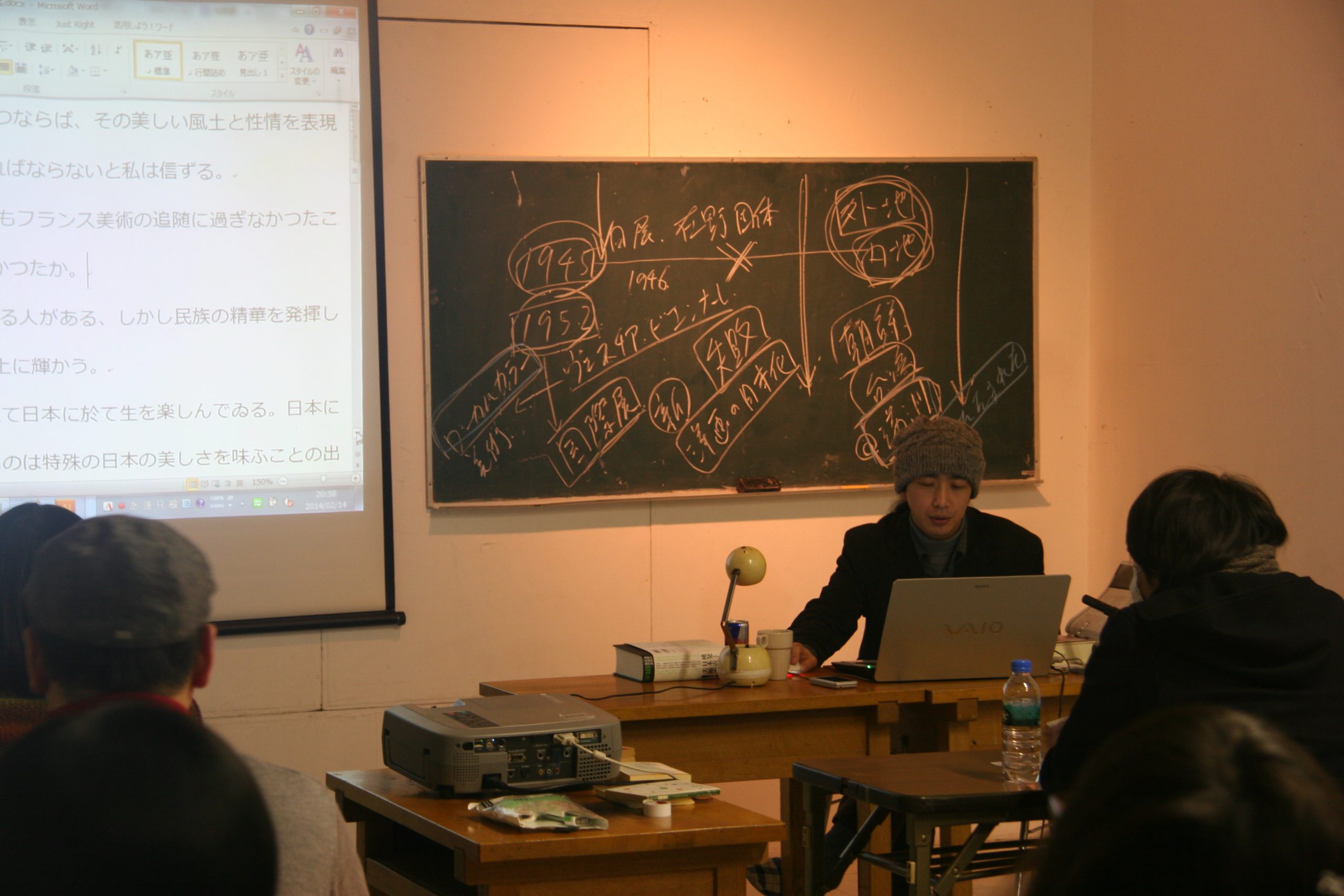

DSN #4[フィールドからオブジェクトへ:近代美術館]

戦前・戦中の日本における近代美術の主要なフィールドだった諸公募展覧会が、神奈川県立近代美術館(1951年開館)や東京国立近代美術館(1952年開館)に代表される戦後の美術行政によってどのように変化したのかを論じます。

日程:2013年4月26日(金)19:30

一般:1,200円/学生:1,000円

会場:BankART Studio NYK 1F / BankART Mini

DSN #5[新しき土:満州というフィールド]

アーノルド・ファンク/伊丹万作による国策映画『新しき土』(1937年)を参照しながら、「新しき土」=「満州」が1930〜1950年代の日本近代美術に与えたインパクトと、それによって形づくられた「ナショナル」なものについて考察します。

日程:2013年5月10日(金)19:30

一般:1,200円/学生:1,000円

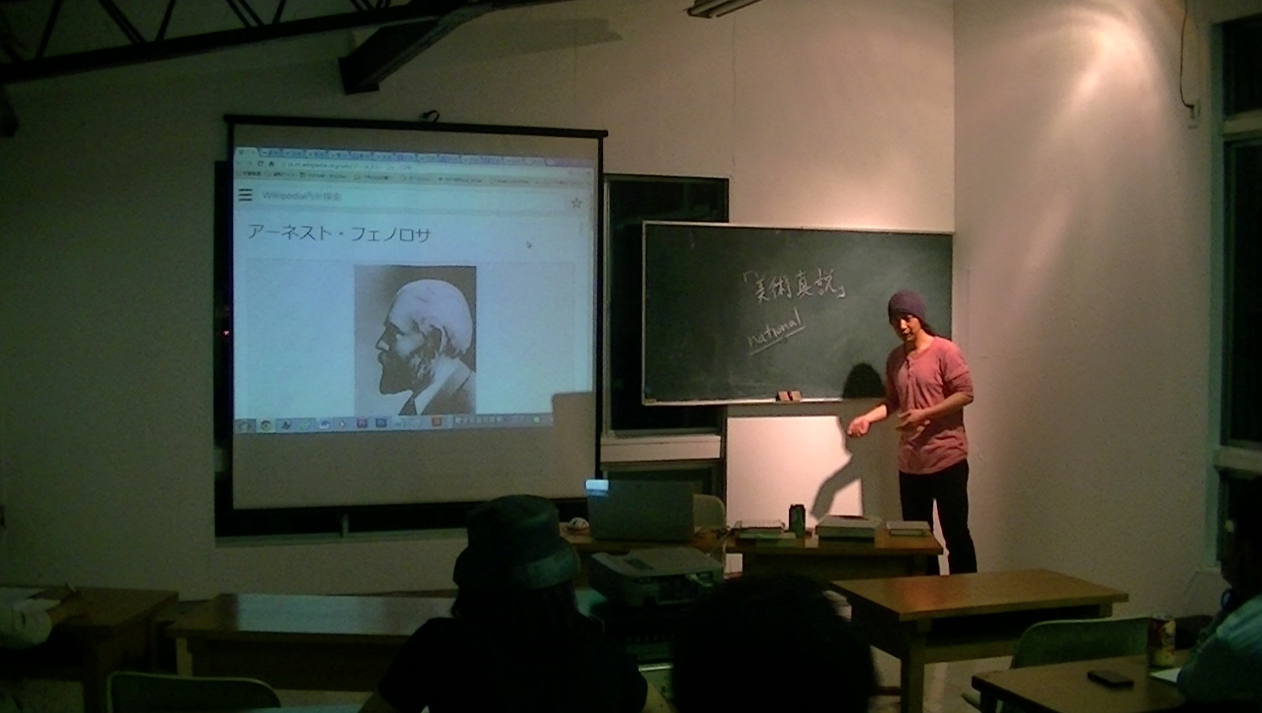

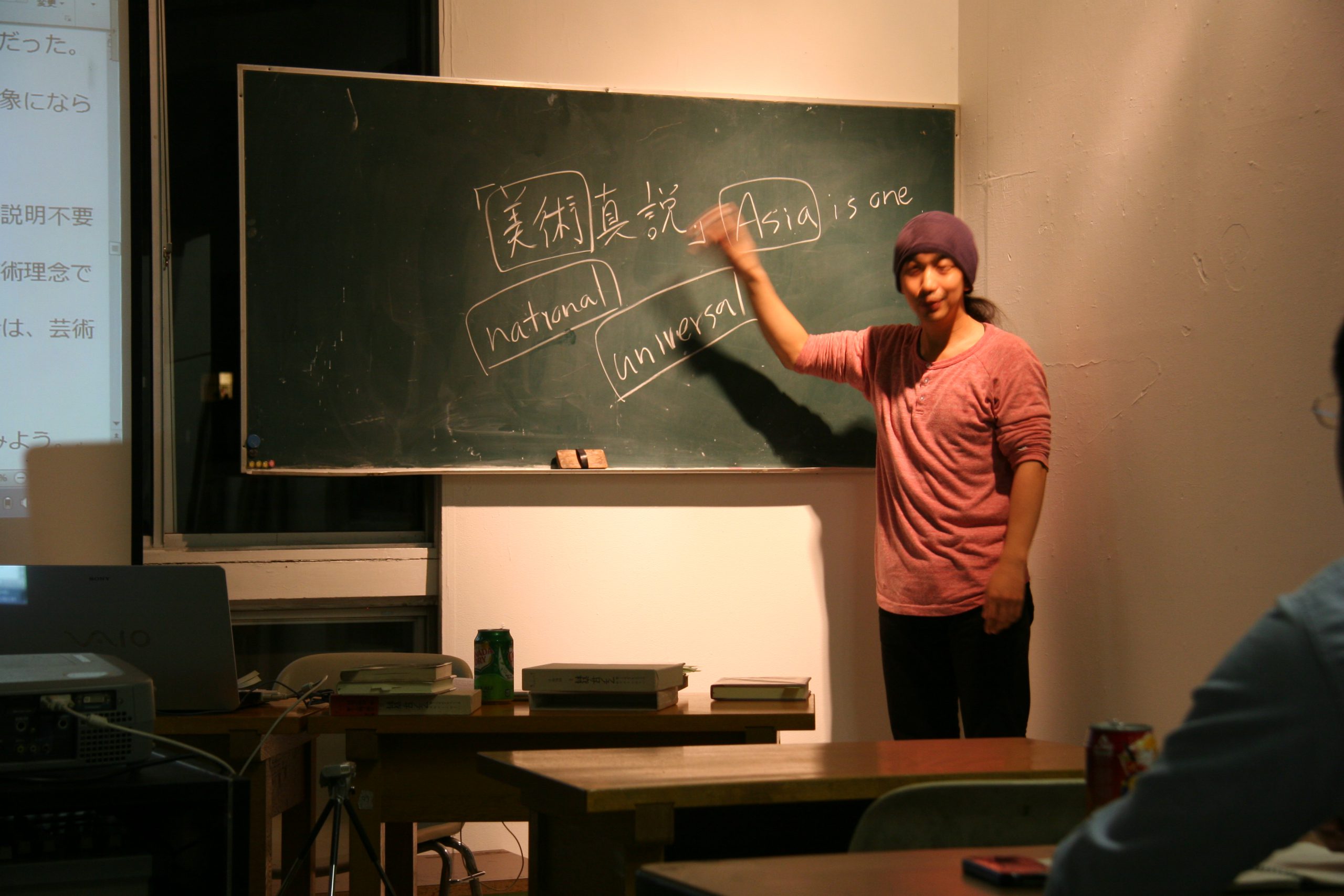

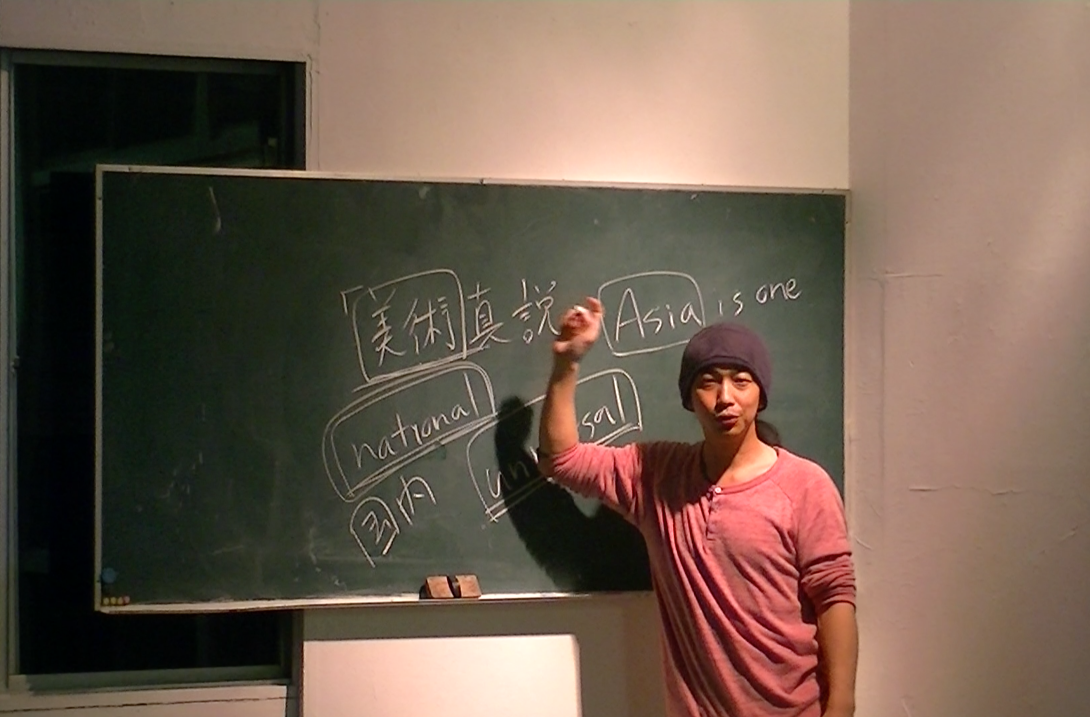

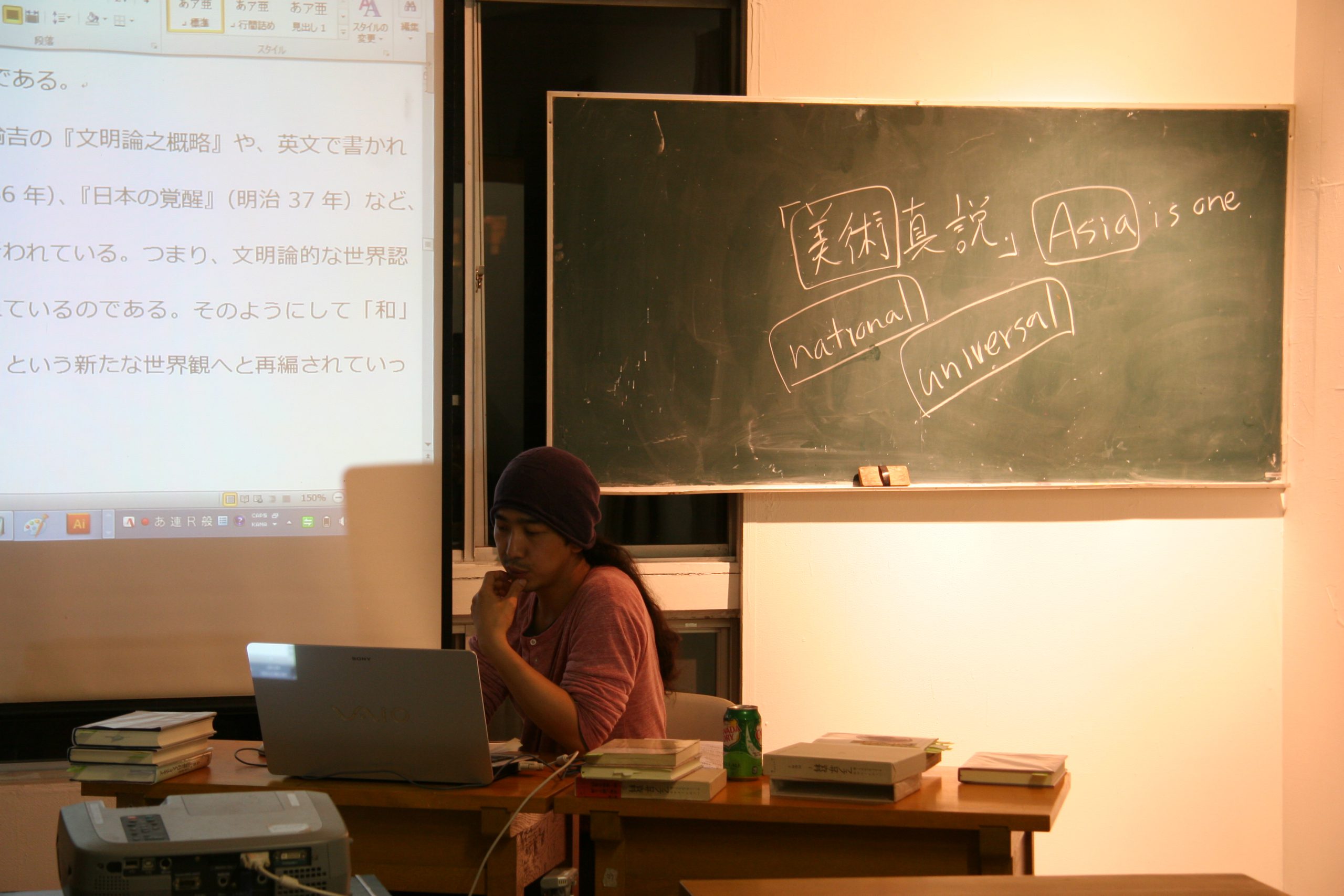

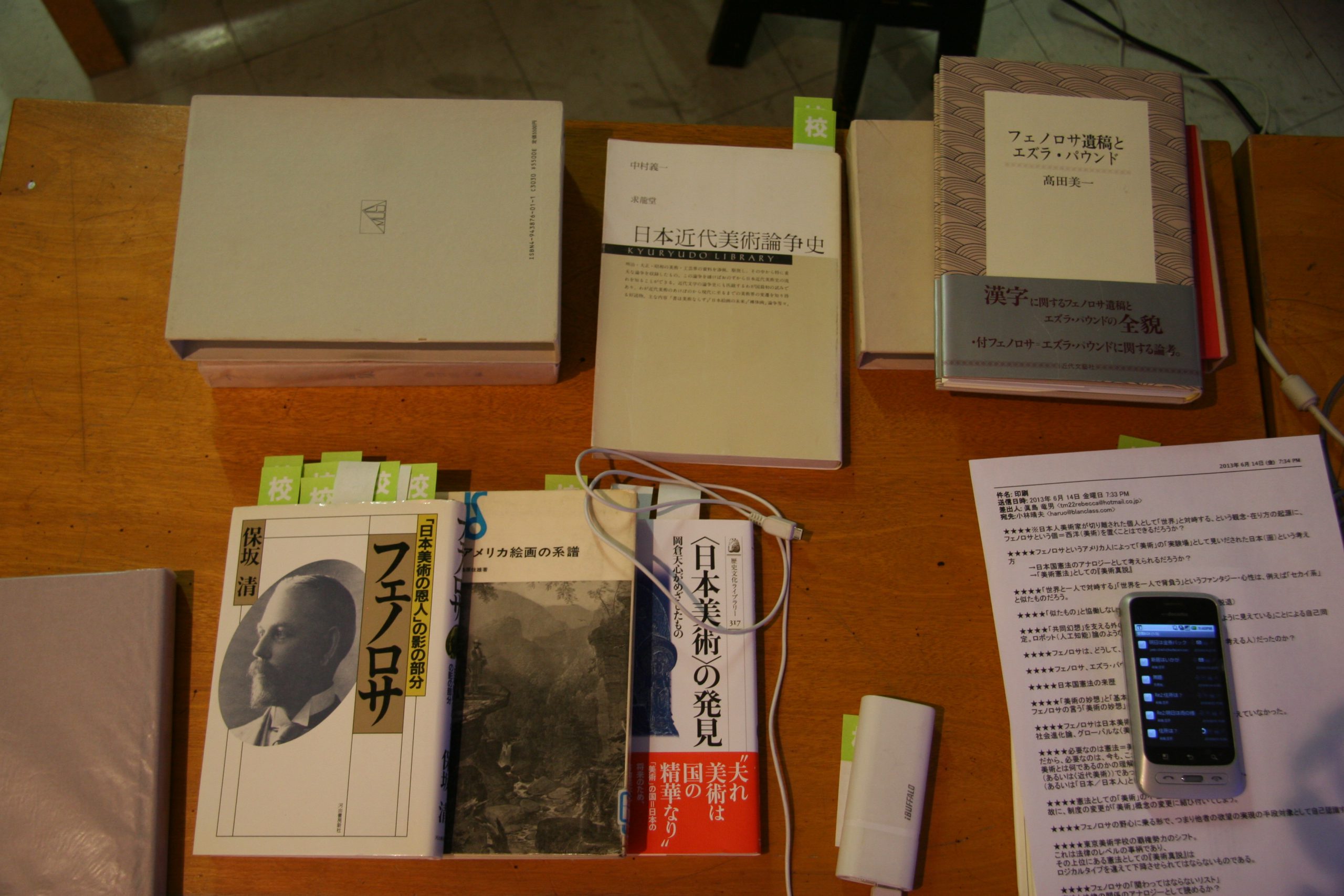

DSN #6[「美術」というフィールド:フェノロサ]

明治期の日本における「美術」の成立過程を、「日本近代美術の父」と称されるアメリカ人学者、アーネスト・フェノロサ(1853-1908)の思想を軸に論じます。また、フェノロサにとっての「ナショナル」なものの有り様を検討します。

2013年6月14日(金)19:30

一般:1,200円/学生:1,000円

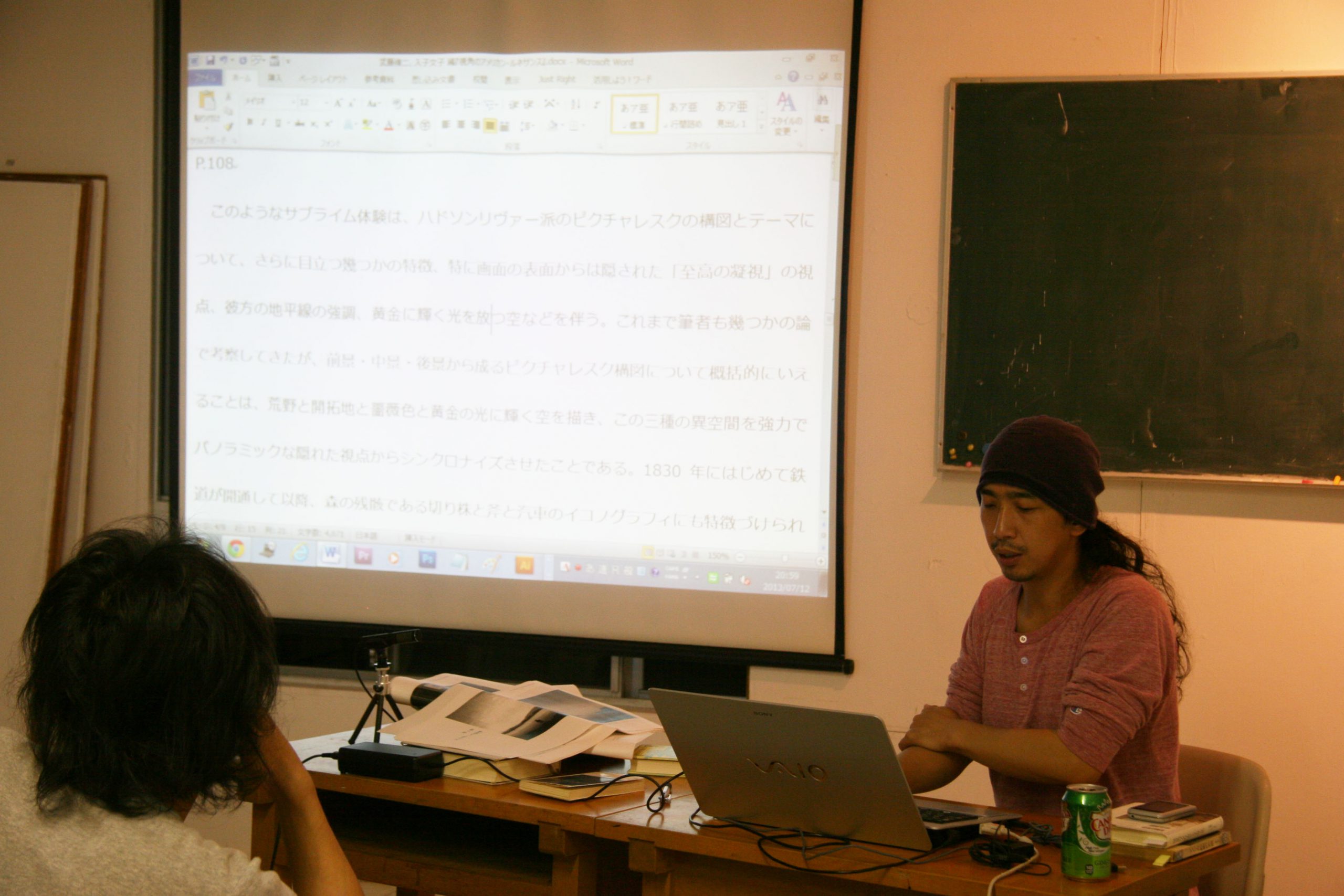

DSN #7[アメリカというフィールド/オブジェクト]

19世紀アメリカの「サブライム絵画」を中心に、アメリカ美術における「ナショナル」なものの系譜を辿ります。また、ネグリ/ハートの『〈帝国〉』を参照しながら、アメリカ美術史を「フィールド/オブジェクト」の視点から論じます。

2913年7月12日(金)19:30

一般:1,200円/学生:1,000円

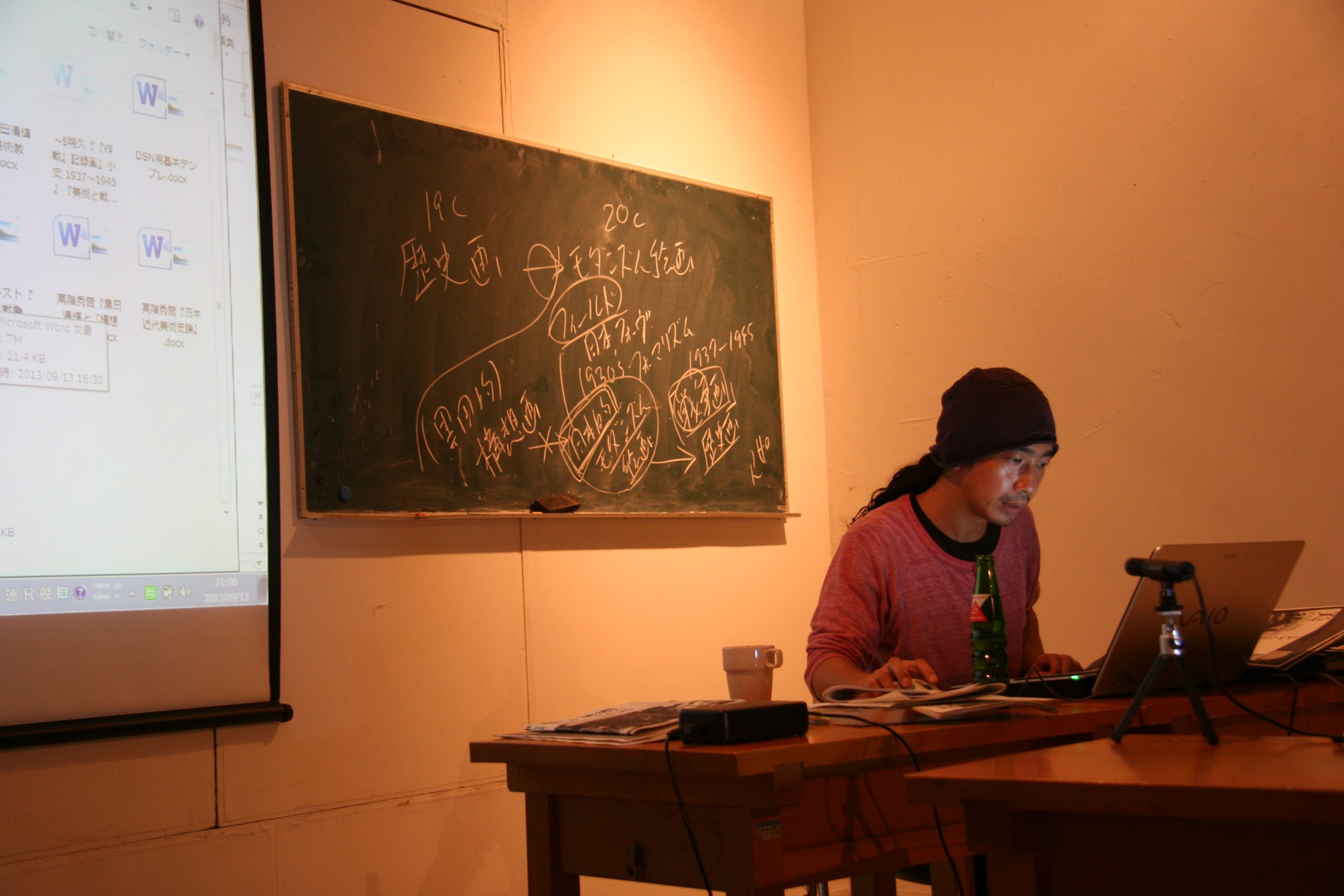

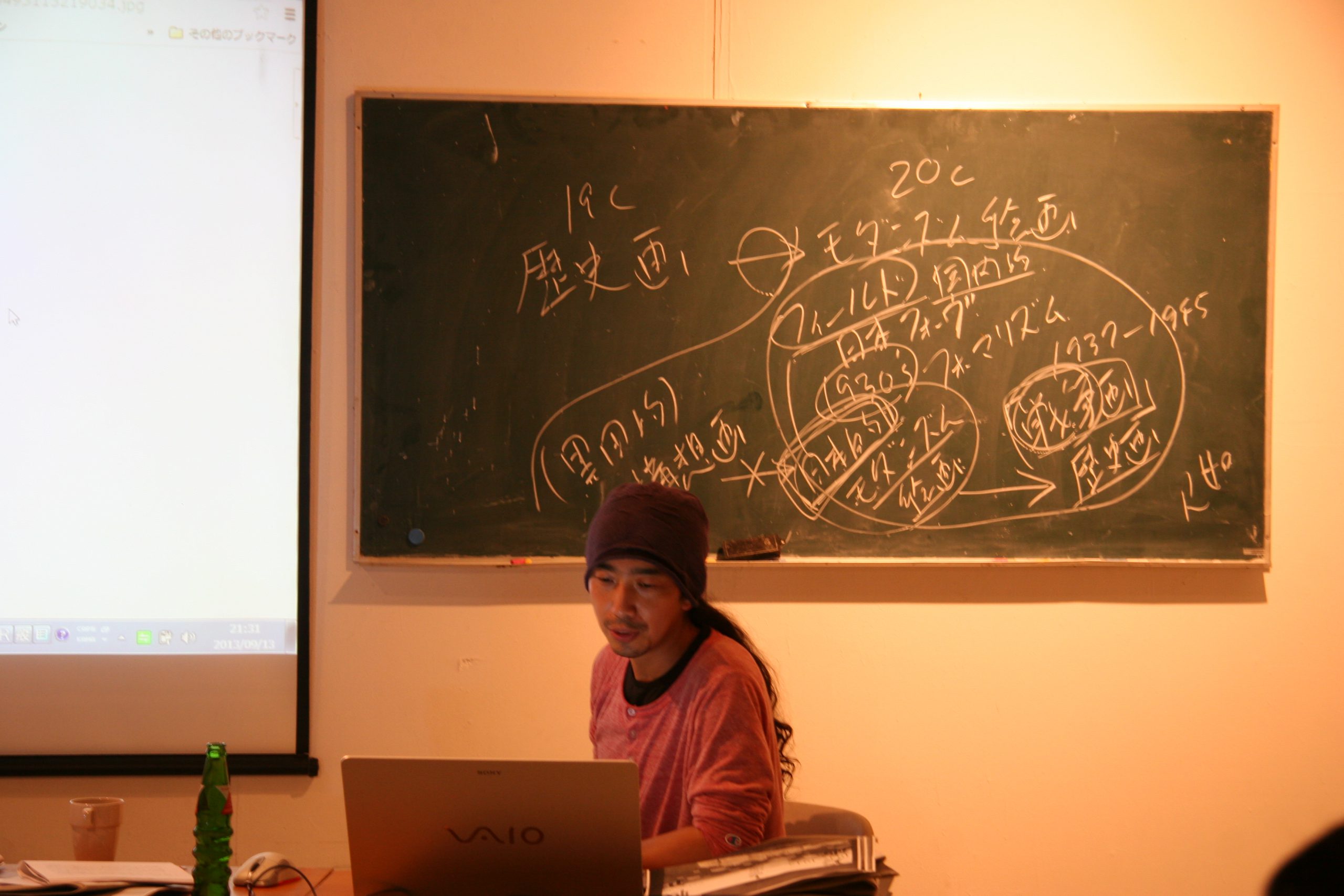

DSN #8[1940年代:「構想画」の系譜と「戦争画」]

西欧美術における「歴史画」概念を近代日本に移植する試みとしての「構想画」について論じます。黒田清輝の『昔語り』や『智・感・情』から1940年代の「戦争画」へと至る大きな流れを辿りつつ、他のさまざまな傾向も併せて検討します。

日程:9月13日(金)19:30

一般:1,200円/学生:1,000円

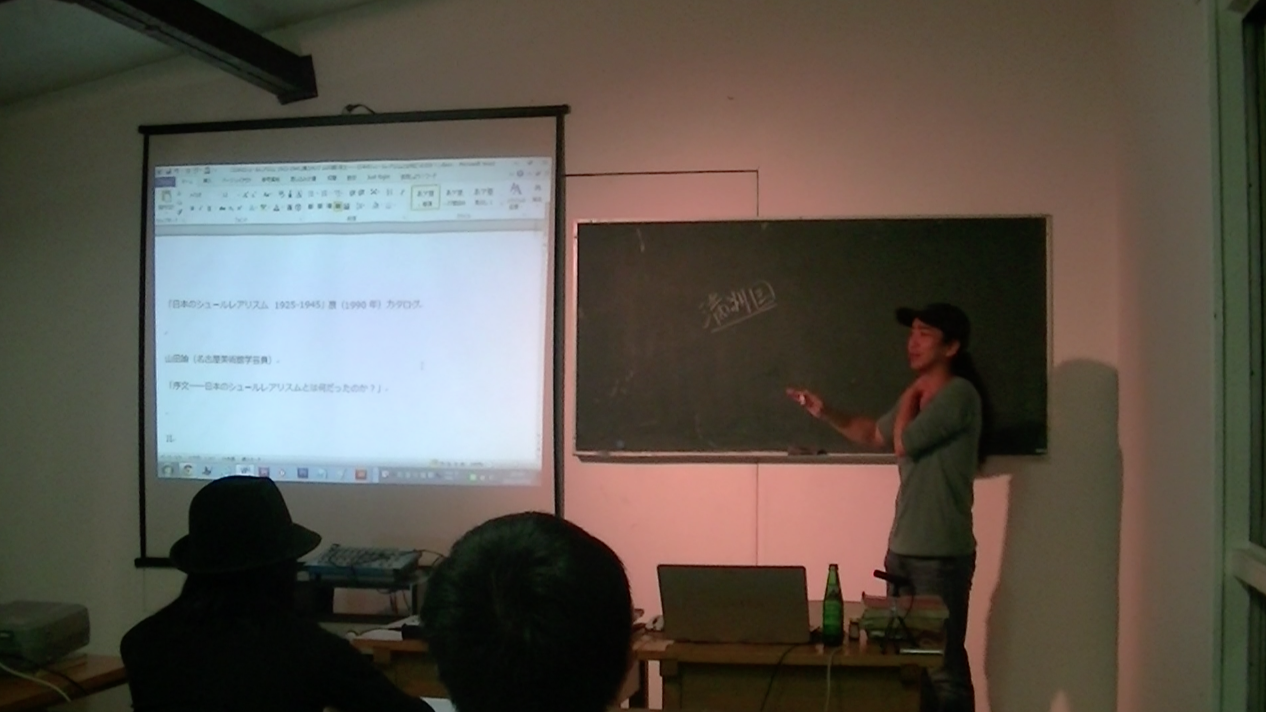

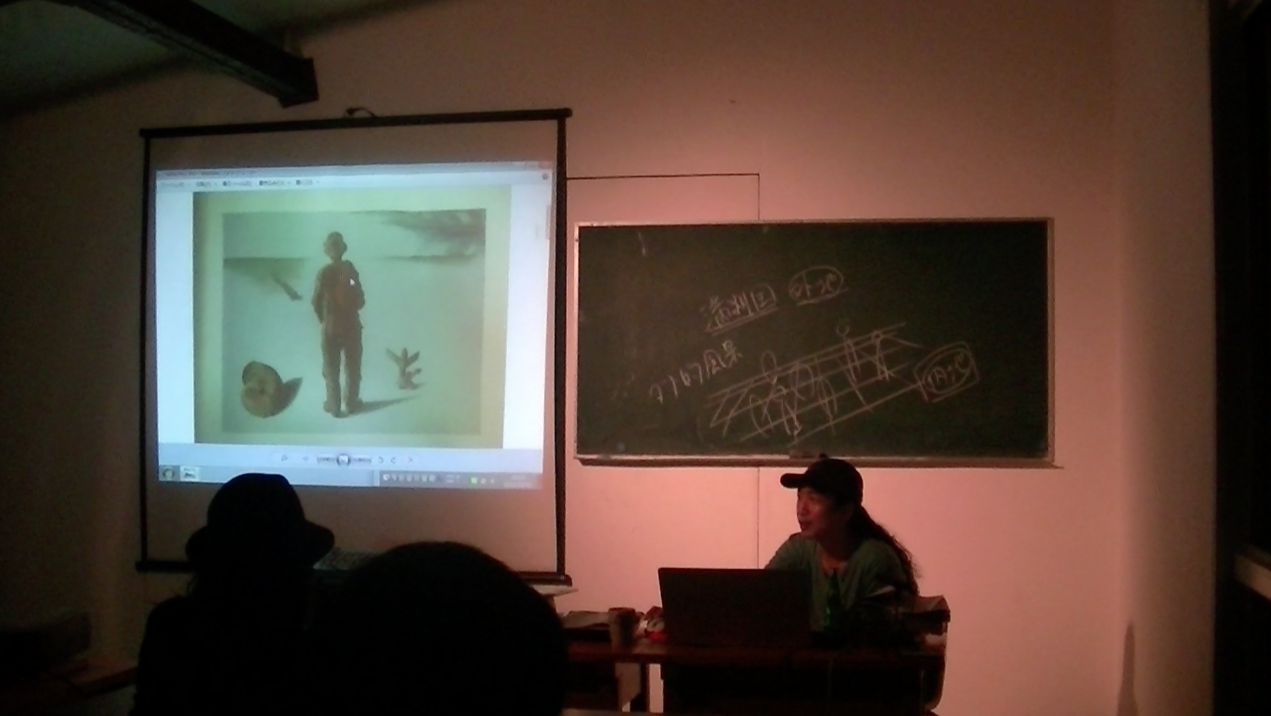

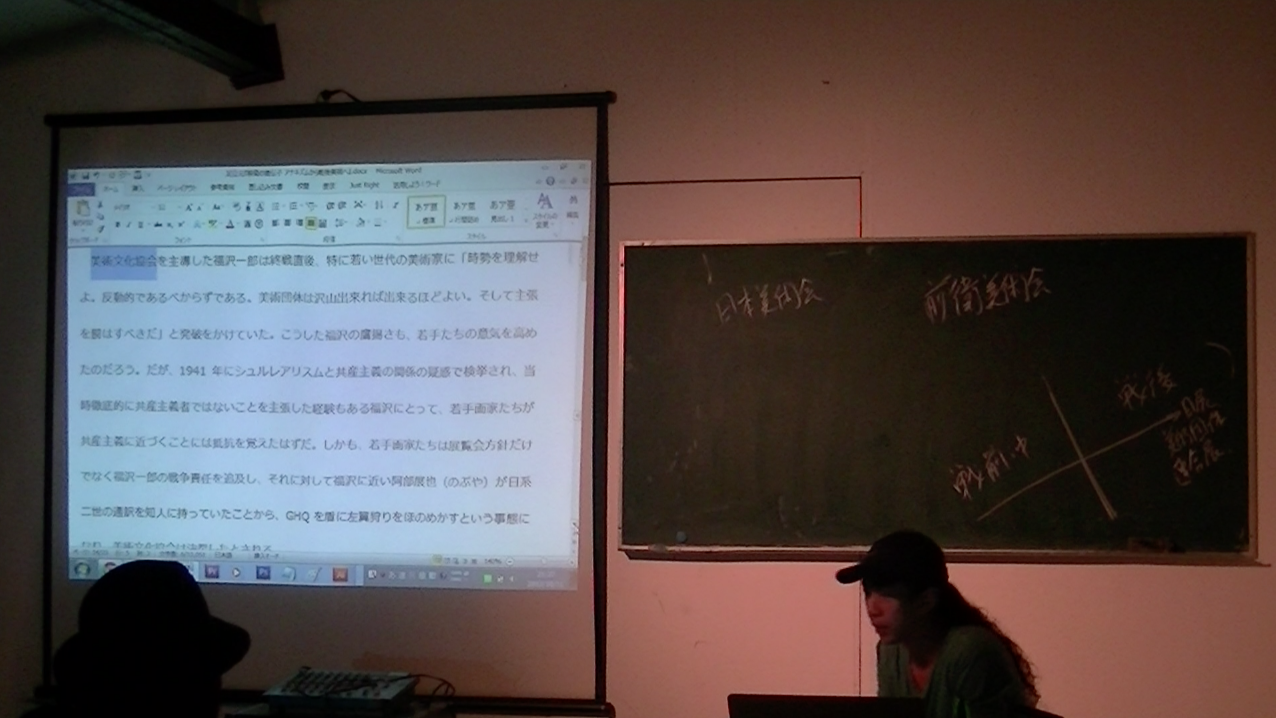

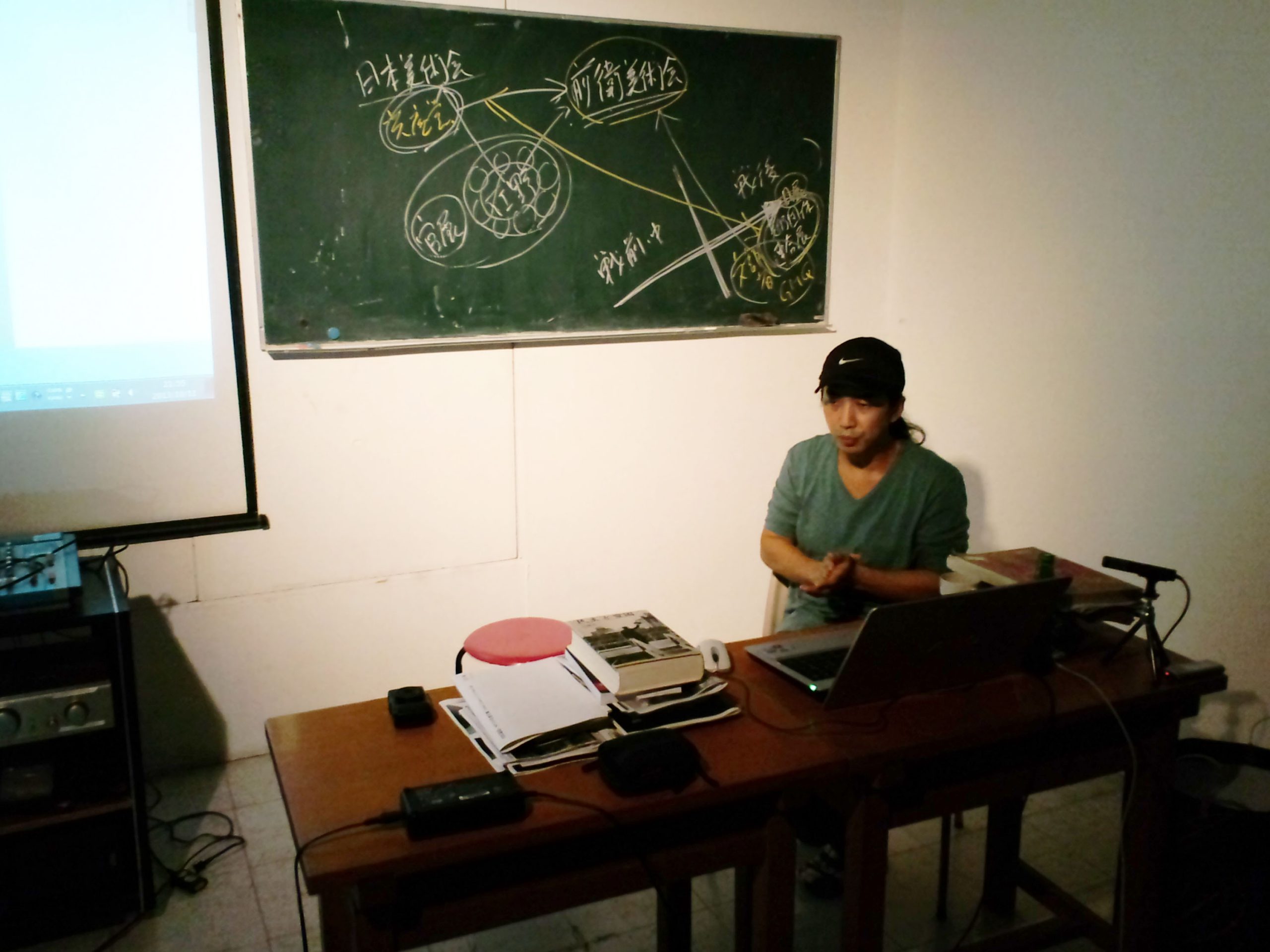

DSN #9[1950年代:シュルレアリスムのフィールド]

福沢一郎らによって1930年代に日本に紹介され、1940−1950年代の美術に大きな影響を及ぼしたシュルレアリスム。シュルレアリスム的な「フィールド」と戦中・戦後における「ナショナル」なものとの関係を論じます。

日程:2013年10月11日(金)19:30

一般:1,200円/学生:1,000円

DSN #10[1960年代:アメリカと「現代美術」]

日程:2013年11月15日(金)19:30

一般:1,200円/学生:1,000円

2013年12月6日(金)19:30〜 から↓

2014年1月17日(金)19:30〜に変更になりました。

一般:1,200円/学生:1,000円

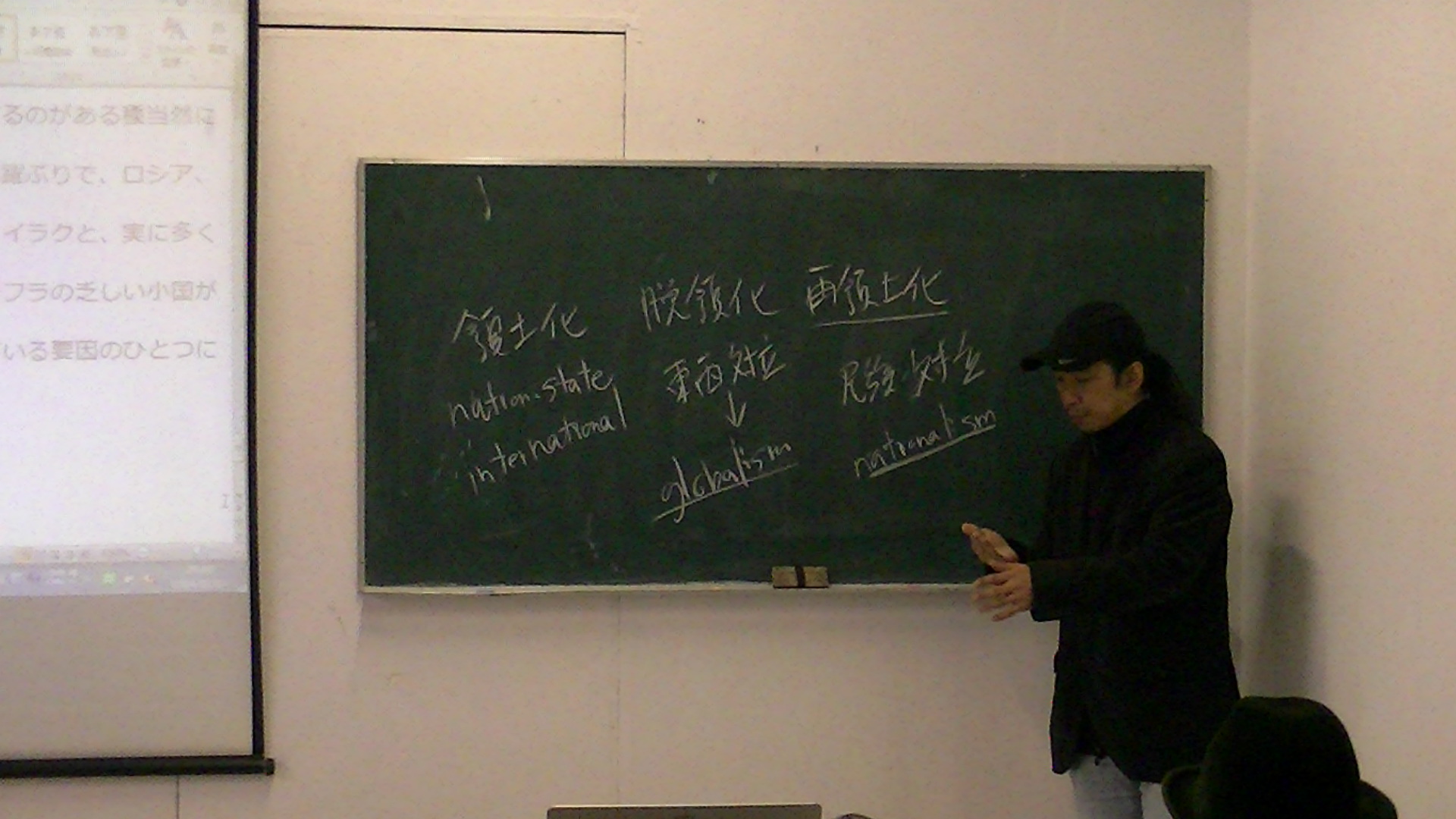

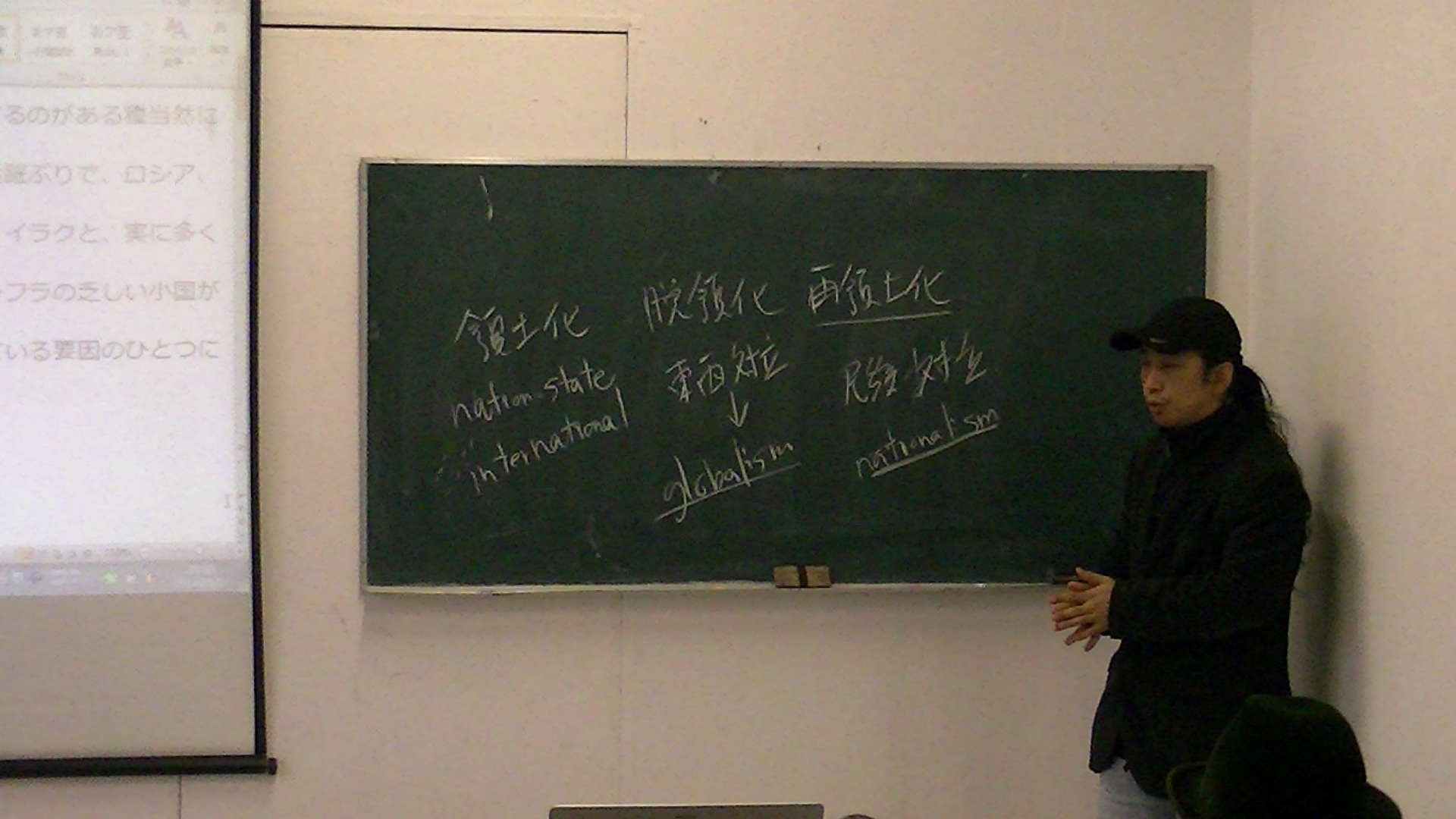

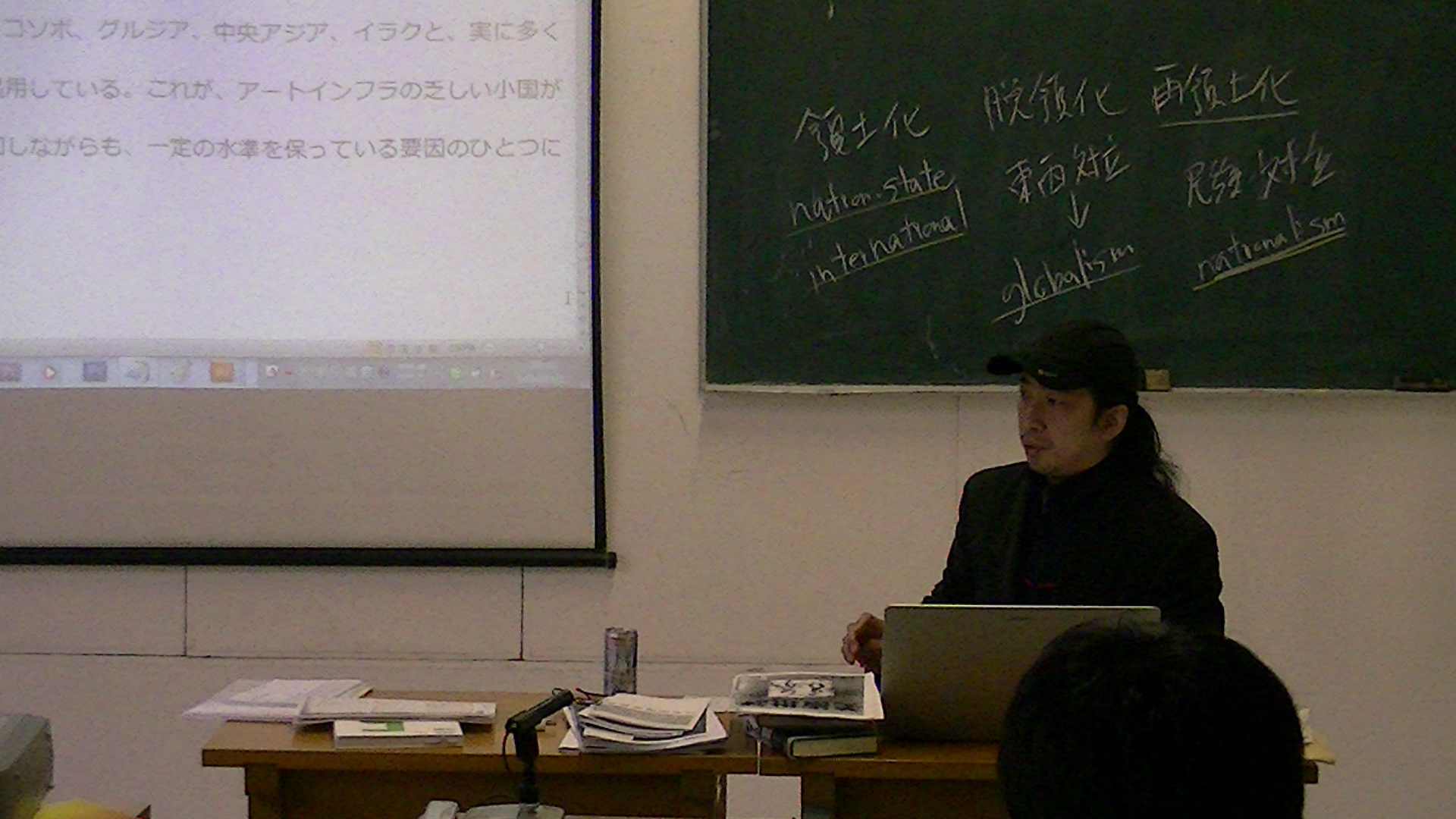

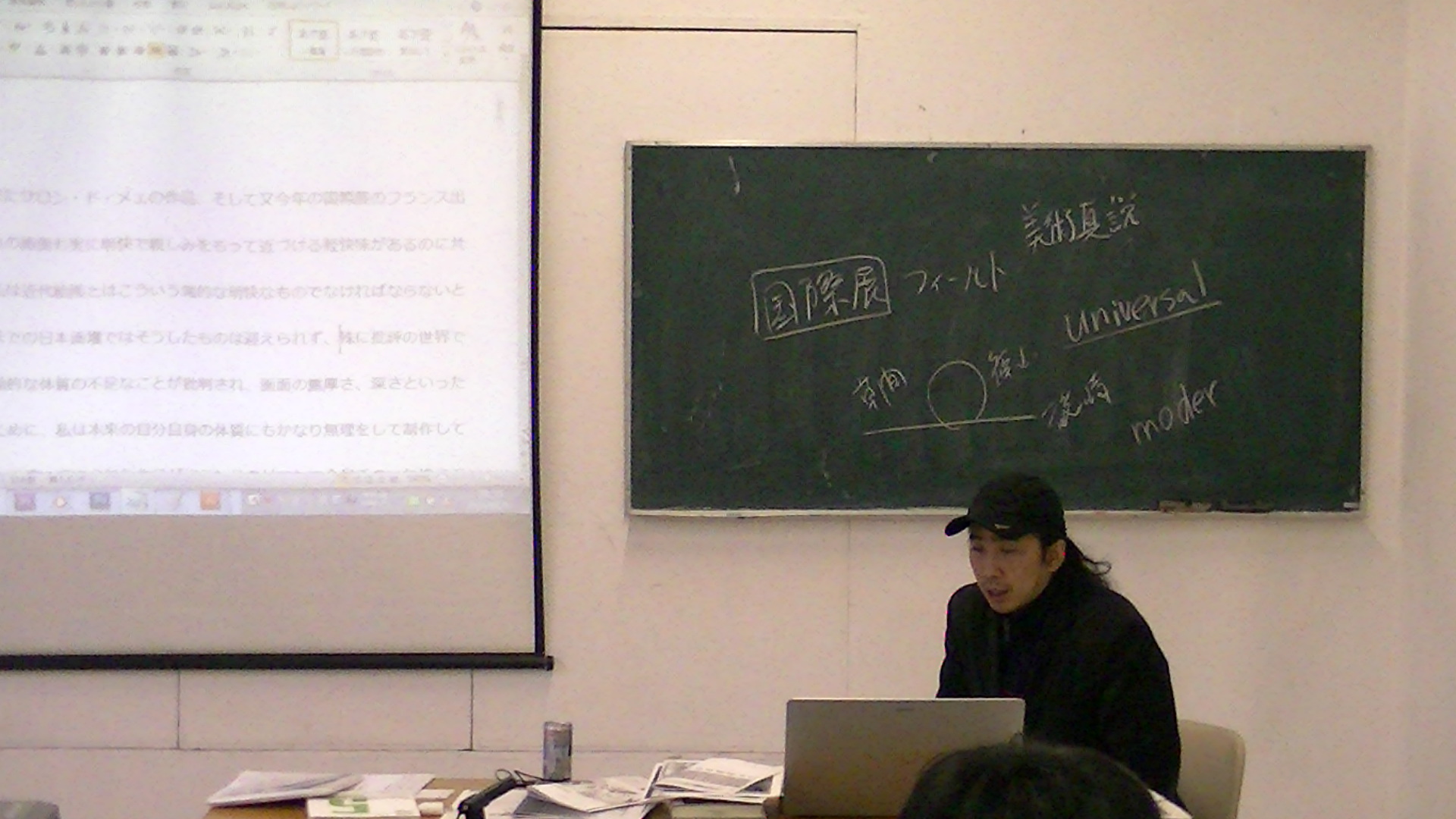

DSN #11[国際展というフィールド]

日程:2014年1月17日(金)19:30

一般:1,200円/学生:1,000円

DSN #12[どうして、そんなにも、ナショナルなのか?]

これまで11回、明治期の日本、18-19世紀のアメリカ、太平洋戦争戦中戦後の東アジア、現代の日本、の4つの時代と場所を主題に論じてきた、ナショナル(国民的、国家的)なものの視点から近・現代美術を問う「どうして、そんなにも、ナショナルなのか?」連続レクチャーシリーズ、最終会はサブタイトルも「どうして、そんなにも、ナショナルなのか?」です。

日程:2014年2月14日(金)19:30

一般:1,200円/学生:1,000円

DSNは「どうして、そんなにも、ナショナルなのか?」の略。ナショナル(国民的、国家的)なものの視点から近・現代美術を問う連続レクチャー。明治期の日本、18-19世紀のアメリカ、太平洋戦争戦中戦後の東アジア、現代の日本、の4つの時代と場所を主題に論じます。

月イチ セッション:

月1回のペースで展開するトークセッション。連続しつつ、1回1回が読切りの面白さ、毎回刺激的な内容で展開中!(2012年11月〜2013年6月は「拡張計画」と呼んでいた)

いよいよ眞島竜男のレクチャーシリーズ「どうして、そんなにも、ナショナルなのか?」がはじまります。当然、ただのレクチャーでは終わらないだろうし、安易に「作品行為」とも呼べない。アーティストの肉声を聞いてほしい。(blanClass+mail vol.166より)

眞島竜男レクチャーシリーズ「どうして、そんなにも、ナショナルなのか?」第2弾。前回は日本の近代における「展覧会」というものの役割、その変遷を語った。今回は、さらに「外地」へ拡げて「展覧会」を考えます。([blanClass+mail vol.171]より)

眞島竜男レクチャーシリーズ「どうして、そんなにも、ナショナルなのか?」6回目[「美術」というフィールド:フェノロサ]です。そもそも「美術」という概念や領域がどのように捉えられてきたのか、そのナショナルな状況をビックリするぐらい丁寧に紐解きます。([blanClass +mail vol.189]より)

今週は眞島竜男レクチャーシリーズ「DSN」7回目。今回のテーマはコロニーとして発展してきたアメリカの美術の領域。そもそも「美術」という概念や領域がどのように捉えられてきたのか、そのナショナルな状況をビックリするぐらい丁寧に紐解きます。([blanClass +mail vol.194]より)

今月からこれまで拡張計画と呼んできた企画を「月イチ・セッション」と呼ぶことにしました。今週の月イチ・セッションは眞島竜男「どうして、そんなにも、ナショナルなのか?」シリーズ第8弾!今回は「戦争画」にいたる道のりをお話します。([blanClass +mail vol.199]より)

眞島竜男「どうして、そんなにも、ナショナルなのか?」第9弾。日本に起こったシュールレアリスム的なフィールドを掘り下げます。([blanClass +mail vol.203]より)

「どうして、そんなにも、ナショナルなのか?」と題して、日本の美術という領土を問うてきた、眞島竜男レクチャーシリーズも、いよいよ大詰め、残すところあと2回です。今回のタイトルは「国際展というフィールド」。だいぶ最近の話になってきています。ちなみに最終回のDSNのタイトルはズバリ「どうして、そんなにも、ナショナルなのか?」です。([blanClass +mail vol.215]より)

眞島 竜男 Tatsuo MAJIMA

1970年東京都生まれ。1990年~1993年、Goldsmiths College, University of London在学。1997年~2000年、スタジオ食堂参加。2000年~2004年、Bゼミ Learning System専任講師。主な個展に、「北京日記」(TARO NASU/2010年)、「The Incredible Shrinking Pizza」(Hiromi Yoshii/2005年)など。主なグループ展に、「六本木クロッシング2007: 未来への脈動」(森美術館/2007年)、「食と現代美術 Part 2 美食同源」(BankART1929/2006年)など。